9月2日(木)、2年生が天童市給食センターと河北町児童動物園へ校外学習へ出かけました。どちらも貴重な体験でした。お世話になったみなさん、ありがとうございました。

・湯殿山の石碑を中心に文殊尊・太神宮の各石碑を左右に配し、文殊尊の横に古峰神社碑が建っています。

・権現とは、仏が人々を救うために種々の神に化身して現れることです。

・地元では、月山大権現、湯殿山大権現などが知られています。

・空也とは、平安中期の僧で市聖(いちのひじり)、阿弥陀聖とも称された浄土宗の先駆者であり、踊念仏を始め、念仏により人々を教化したと伝えられています。

・空也とは、平安中期の僧で市聖(いちのひじり)、阿弥陀聖とも称された浄土宗の先駆者であり、踊念仏を始め、念仏により人々を教化したと伝えられています。

・この塔は、大正8年に建てられたもので、裏面に「花輪庄助門人、清池念佛中」と刻まれています。

出田原

出田原

・明治42年(1909年)5月1日、出田原住民有志が奈良沢の月山神社に参拝に行ったとき、月山大権現の石塔が目にとまり、奈良沢の氏子総代に願って有石新田地内に貰い移し、「出田原月山神社」として、有石新田住民が信仰したのがはじまりです。

・今野有石氏は、明治22年(1889年)、干布村初代村長に就任しました。以後、大正10年(1921年)まで村長と村会議員を歴任しています。

・明治35年(1902年)4月、国有林であった原町字南原の約47haを払い下げ、道路を造り井戸を掘り、干布村とその周辺から入植者を募って集落を形成させました。その後、人々はこの地を「有石新田」と呼ぶようになりました。

・紀功碑は、明治36年(1903年)、近郊の有志により建立されたものです。

・神社の祭神は、稲作の神様であり、五穀(米、麦、粟、黍、大豆)を司る神でもある倉稲魂命(うかのみたまのみこと)です。稲荷神社を信仰する人々は「花輪」の苗字を名乗り、この神社を氏神としています。

・神社の祭神は、稲作の神様であり、五穀(米、麦、粟、黍、大豆)を司る神でもある倉稲魂命(うかのみたまのみこと)です。稲荷神社を信仰する人々は「花輪」の苗字を名乗り、この神社を氏神としています。

・神社には、奇祭「裸参り」の行事がありましたが、昭和10年で途絶えています。

・神社の祭神は、日本神話に登場する大八島(おおやしま、日本の意味)を造ったとされる男性神の伊弉諾尊(いざなぎのみこと)です。熊野神社を信仰する人々は「工藤」の苗字を名乗り、この神社を氏神としています。

・神社の祭神は、日本神話に登場する大八島(おおやしま、日本の意味)を造ったとされる男性神の伊弉諾尊(いざなぎのみこと)です。熊野神社を信仰する人々は「工藤」の苗字を名乗り、この神社を氏神としています。

・高さ75cmの石碑で、頂部に種子(梵字)で「アーンク」を現し、その下に「八日」と刻んであります。種子のアーンクとは大日如来のことで、八日とは湯殿山信仰の講中のことと思われますので、この塔は八日講中が建てた「八日塔」と考えられます。

・高さ75cmの石碑で、頂部に種子(梵字)で「アーンク」を現し、その下に「八日」と刻んであります。種子のアーンクとは大日如来のことで、八日とは湯殿山信仰の講中のことと思われますので、この塔は八日講中が建てた「八日塔」と考えられます。

・湯殿山は、弘法大師(空海)が開山したと伝えられ、その日が8日であることから、8日に参拝すれば良縁が結ばれ、ご利益が格別であるといわれています。

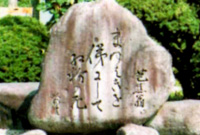

芭蕉の句碑

芭蕉の句碑

「まゆはきを俤にして紅粉の花」

・天童奥の細道研究会の方々の研究の結果、芭蕉のこの句の発想は天童地区であり、句碑建立は、山寺立石寺に通じる石倉の上原に決めました。そして、朝日新聞の俳句選者で芭蕉の研究者でもある、加藤楸邨先生の揮毫による句碑を、昭和56年に建立したものです。

・この石鳥居は、凝灰岩で造られており、笠木の長さ6.2m、柱の高さ3.17mの大鳥居です。雨呼山権現(龍神様)への奉納であろうと推測されます。

・この石鳥居は、凝灰岩で造られており、笠木の長さ6.2m、柱の高さ3.17mの大鳥居です。雨呼山権現(龍神様)への奉納であろうと推測されます。

・造立は、近世のようだと「干布村郷土史」には記されています。

・額束(がくづか)が2つあるめずらしい石鳥居です。

石倉不動尊

石倉不動尊

・天童三大不動尊のひとつ。不動尊(不動明王)は大日如来の化身といわれ、右手に剣を左手に羂索を持ち、炎に包まれ怒りの形相を示しています。

・この不動尊は、災害を除き財産を得るなどの功徳があるとされています。大祭は4月28日

・雨呼山の八合目付近に、杉の古木が数本立ち並んでいるところがあり、ここを「龍神の森」と呼んでいます。また、その下に、日照りの時も涸れたことがないという、水が溜まる、約2~3坪の大小4つの池が「龍神の池」です。

・雨呼山の八合目付近に、杉の古木が数本立ち並んでいるところがあり、ここを「龍神の森」と呼んでいます。また、その下に、日照りの時も涸れたことがないという、水が溜まる、約2~3坪の大小4つの池が「龍神の池」です。

・元文元年(1736年)に建てられました。本尊は地蔵菩薩(地蔵様)で、山寺参詣で賑わった山寺街道の道行く人々の安全守護や子宝に恵まれるなど、村内外の人々からご利益があると信仰されてきました。祭典は8月の第3日曜日です。

・元文元年(1736年)に建てられました。本尊は地蔵菩薩(地蔵様)で、山寺参詣で賑わった山寺街道の道行く人々の安全守護や子宝に恵まれるなど、村内外の人々からご利益があると信仰されてきました。祭典は8月の第3日曜日です。

・覆堂の中に2基の板碑があり、右の板碑は愛染明王、左の板碑は庚申塔として古くから信仰されています。

・覆堂の中に2基の板碑があり、右の板碑は愛染明王、左の板碑は庚申塔として古くから信仰されています。

・2基とも凝灰岩で出来ており、額部の突起に特徴のある典型的な「成生荘型」で室町時代のものと推定されています。

貞観2年(860年)、慈覚大師(円仁)が山寺立石寺を開山する際に、随行してきた俗衆6人(石堂、元木、富樫、奥山、高柳、今野)がこの地に土着したのが上荻野戸集落開村の始まりと伝えられており、昭和39年、在家と同じ地番である当所に在家ごとの標柱が建てられました。

・高さ約2m幅約93cmで、山寺で多く産出された凝灰岩で造られており、各層の厚み、石のそり、まろやかな量感から鎌倉時代のものといわれています。

・供養塔として建てられたものか、一里塚として建てられたものかは定かではありませんが、塔の付近にはオギ(ススキに似たイネ科の多年草)が群生していたことから、この名がつけられたものといわれており、上荻野戸の地名の由来となったとも伝えられています。

・凝灰岩で出来ている板碑で、最も大きいものは高さ2mあり、弥陀をあらわす「キリーク」の種子(梵字)が刻まれています。

・凝灰岩で出来ている板碑で、最も大きいものは高さ2mあり、弥陀をあらわす「キリーク」の種子(梵字)が刻まれています。

・「雨乞い寝仏」の伝説があり、日照りが続いて困ったとき、この板碑を起こし、雨呼山の龍神様に雨が降るようにと鐘や太鼓をならして懇願すると必ず雨が降ると伝えられています。普段は、倒したままの姿なので、この名がついています。

・今から二千数百年前の縄文時代後期の集落跡で、近年まで、石鏃(やじり)・打製石斧(おの)・石匙(さじ)・石棒の石器類、瓶・勾玉その他の土器類の遺物が数多く出土していました。平成8年、農道拡幅工事の際に、天童市教育委員会主体で約200平方メートルの発掘調査が行われ、ここから縄文後期末、晩期前半の土器片が多数出土しています。

・今から二千数百年前の縄文時代後期の集落跡で、近年まで、石鏃(やじり)・打製石斧(おの)・石匙(さじ)・石棒の石器類、瓶・勾玉その他の土器類の遺物が数多く出土していました。平成8年、農道拡幅工事の際に、天童市教育委員会主体で約200平方メートルの発掘調査が行われ、ここから縄文後期末、晩期前半の土器片が多数出土しています。

・この清水(しみず)は、江戸時代1本の松の根元から湧いていたので、誰いうとなく「松の木清水(まつのきすず)」とよばれるようになったと伝えられています。ここは天正12年(1584年)の天童・最上合戦時の最上軍の本陣跡と伝わっていますが、天童軍本陣の「梨の木清水」とはあまりにも近く「松の木清水」そのものが現在地でなく、別の場所にあった可能性が高いと思われます。

・この清水(しみず)は、江戸時代1本の松の根元から湧いていたので、誰いうとなく「松の木清水(まつのきすず)」とよばれるようになったと伝えられています。ここは天正12年(1584年)の天童・最上合戦時の最上軍の本陣跡と伝わっていますが、天童軍本陣の「梨の木清水」とはあまりにも近く「松の木清水」そのものが現在地でなく、別の場所にあった可能性が高いと思われます。

・梨の木清水(なしのきすず)は、この清水(しみず)の近くに梨の木が自生していたので誰いうとなく「梨の木清水」と呼ばれるようになったと伝えられています。この清水の歴史は古く、戦国時代の古文書にもその名称を見ることができ、天童・最上合戦のときには当地の天童軍の本陣が置かれたと記されています

・梨の木清水(なしのきすず)は、この清水(しみず)の近くに梨の木が自生していたので誰いうとなく「梨の木清水」と呼ばれるようになったと伝えられています。この清水の歴史は古く、戦国時代の古文書にもその名称を見ることができ、天童・最上合戦のときには当地の天童軍の本陣が置かれたと記されています

・この豊栄稲荷神社は、道路向かい側(西側)にありましたが、道路工事に伴い、庚申供養塔「天明4年(1784年)建立」とともに昭和60年(1985年)に現在地に移したものです。

・この豊栄稲荷神社は、道路向かい側(西側)にありましたが、道路工事に伴い、庚申供養塔「天明4年(1784年)建立」とともに昭和60年(1985年)に現在地に移したものです。

・祭神は倉稲魂命です。「うかのみたま」とは、稲に宿る精霊をさす言葉で、そこから稲荷神が五穀豊穣(作物がよくみのること)をもたらす神とされています。また、狐は「神の使い」とされ稲荷信仰と深く結びついています。

三瓶墓

三瓶墓

・さんぺいはか

・かつての天童城主里見(天童)家累代の墓所であったと伝えられています。

・天正12年(1584年)、天童城主里見(天童)頼久と山形城主最上義光との合戦で討ち死にした天童里見家家臣たちの墓碑もあります。

・源義家が、平安時代後期に勧請して創建されたと伝えられています。

・源義家が、平安時代後期に勧請して創建されたと伝えられています。

・南北朝時代の永和元年(1375年)、天童城主の里見(天童)伊予守頼直が修築し領内鎮護の社と定めて以来、多くの人々の信仰を受けており、信者は天童一円のほか北村山郡の一部にも及びます。

・本殿の左側に源義家ゆかりの井戸跡があります。

・江戸時代の弘化2年(1845年)に、その北辺に広がる水田の灌漑用溜池として、原町村・奈良沢村・荻野戸村をはじめ周辺の多くの村から、1軒につき1人の人足を出して造ったのがはじまりといわれています。

・江戸時代の弘化2年(1845年)に、その北辺に広がる水田の灌漑用溜池として、原町村・奈良沢村・荻野戸村をはじめ周辺の多くの村から、1軒につき1人の人足を出して造ったのがはじまりといわれています。

・現在の沼は、大正8年(1919年)に拡張工事(広さ約6ヘクタール)を行い、翌9年11月に完成したものです。

・天童堰は、立谷川から取水する山寺堰の一つで、山寺地区地蔵堂下の二ッ筒で、荒谷方面に流水する「高擶堰」と等量に分水され、干布方面に流水します。さらに、この堰は、原町の東部で「北堰」と「南堰」に分かれて、原町の集落を流れます。南堰は「矢野目大堰」と称して、矢野目まで直流する堰です。

・天童堰は、立谷川から取水する山寺堰の一つで、山寺地区地蔵堂下の二ッ筒で、荒谷方面に流水する「高擶堰」と等量に分水され、干布方面に流水します。さらに、この堰は、原町の東部で「北堰」と「南堰」に分かれて、原町の集落を流れます。南堰は「矢野目大堰」と称して、矢野目まで直流する堰です。

原町

原町

・太神宮とは、三重県伊勢市にある伊勢神宮の内宮(皇大神宮)と外宮(豊受大神宮)のことです。

・この石碑は、江戸時代後期に伊勢神宮の参宮(お伊勢参り)に代わってお参りするために建立されたものです。

・文化15年(1818年)の建立です。

月山神社

月山神社

・湯殿山は、出羽三山(月山・羽黒山・湯殿山)の一つで、豊作をもたらす神の宿る山として、特別に信仰が厚かったようです。

・この石碑は、奈良沢三辻にあったものを道路拡幅に伴い、昭和56年9月に現在地に移したものです。

・天保7年(1836年)の建立です。

奈良沢

奈良沢

・草創は、貞観2年(860年)と伝わっており、祭神は五穀豊穣を約束する農耕の神の月読命(つきよみのみこと)です。

・境内には、近くでは珍しい菩提樹(モクゲンジ)と多くの石造物があります。

真宗大谷派

真宗大谷派

・天正年間(1573年~1592年)に、祐専という人が山形専称寺の弟子となり、庵寺を建てたのが始まりとされています。本尊は阿弥陀如来です。

・楼門造りの山門は、市指定有形文化財になっています。

・実業家の水戸部弥作氏が、昭和初期の不況下に、失業者救済をかねて築庭した日本庭園です。

・実業家の水戸部弥作氏が、昭和初期の不況下に、失業者救済をかねて築庭した日本庭園です。

・昭和3年から、8年の歳月を要して昭和10年に完成しました。

・立ち並ぶ銘石、柱石には、多くの金言や人生訓が刻まれています。

曹洞宗

曹洞宗

・寛永7年(1630年)、法祥寺(山形市七日町)の第14世日巌秀朔和尚により開山されました。本尊は釈迦牟尼仏です。

・本寺は法祥寺、末寺は陽雲寺(北目)です。

・山腹にひらかれた雄大な庭園があります。

・昔、この地で慈覚大師(円仁)と出会った天邪鬼は、自分の怪力を見せつけるため、ここより南方300m先の山麓から、150貫(約560kg)の大きな石を水田まで投げたと言い伝えられています。その時の大石が、この礫石です。

・昔、この地で慈覚大師(円仁)と出会った天邪鬼は、自分の怪力を見せつけるため、ここより南方300m先の山麓から、150貫(約560kg)の大きな石を水田まで投げたと言い伝えられています。その時の大石が、この礫石です。

・その大石を投げたという場所に、天邪鬼の「膝つき井戸」と呼ばれる清水があります。

奈良沢不動尊

奈良沢不動尊

・東漸寺跡の前より、奈良沢方面の水田用水として水を引いたのが、江戸時代の初め頃と思われます。その堰口(東善寺堰)が瀧になって落ちるので、後に、瀧を守り、五穀豊穣を約束してくれる不動尊(不動明王)を安置したようです。峰越しの瀧は、東善寺堰の水が、山の峰(尾根)を越えて流れてくるので、そう呼ばれたもので、別名「逆さ水の瀧」とも呼ばれています。

・天童三不動尊のひとつ。別名「逆さ水不動尊」とも呼ばれています。

・天童三不動尊のひとつ。別名「逆さ水不動尊」とも呼ばれています。

・弘法大師(空海)の開基とも伝えられ、五穀豊穣、病魔退散、諸願成就の霊場として信仰をあつめています。大祭は4月28日です。

・天童市内で唯一の「不動院允許証」があります

上貫津の東漸寺跡の前を流れている水路を、東善寺堰(水出山の麓から奈良沢不動尊まで)といっています。元禄2年(1689年)、奈良沢が8分2厘(82%)、貫津が1割8厘(18%)に分水され、その分水石(写真)が現在もそのままの状態になっています。

上貫津の東漸寺跡の前を流れている水路を、東善寺堰(水出山の麓から奈良沢不動尊まで)といっています。元禄2年(1689年)、奈良沢が8分2厘(82%)、貫津が1割8厘(18%)に分水され、その分水石(写真)が現在もそのままの状態になっています。

伝説によると、天邪鬼が若松から山寺まで一夜で橋をかけようとして、山の尾根へ3個の大石を運んだが、橋をかける前に、「東漸寺」で飼っていた鶏が、朝になったことを告げたので中止したという伝説の大石です。

伝説によると、天邪鬼が若松から山寺まで一夜で橋をかけようとして、山の尾根へ3個の大石を運んだが、橋をかける前に、「東漸寺」で飼っていた鶏が、朝になったことを告げたので中止したという伝説の大石です。